我們有時會遇到這樣的情況,就是明明感覺到身體不舒服但是去醫院檢查卻都顯示沒有問題。而且是已經嘗試過許多不同的醫生和醫院。有時候,我們可能是自律神經出了問題。

自律神經系統(ANS)在維持身體基本功能方面扮演著重要的角色,比如呼吸、心跳、消化都仰賴它的精密調控。在台灣,自律神經失調是一種常見的現代文明病,影響著全球數百萬人,除了可能導致心血管、腸胃道、泌尿生殖系統等功能異常,也嚴重影響生活品質。

由於症狀非常多樣且非特異性,因此及早認識自律神經失調的症狀、了解其潛在影響,並尋求適當的醫療協助,能有效控制病情、提升生活品質。

什麼是自律神經失經失調?

定義:自律神經系統 (ANS) 功能障礙

自律神經系統(Autonomic Nervous System,簡稱 ANS)是我們身體裡一個非常重要的控制中心,它負責調節許多自動運作的功能,例如心跳、呼吸、消化、排汗等等。當這個系統的功能出現障礙時,我們就稱之為自律神經失調。更精確地說,自律神經失調並非一種正式的醫學診斷,而是描述交感神經與副交感神經這兩個主要神經系統之間失去平衡的狀態。

交感神經與副交感神經的作用與平衡

在正常情況下,交感神經和副交感神經就像油門和煞車,相互協調、共同合作,以維持身體的內部平衡。交感神經主要負責應對壓力、危險或興奮等情況,會加速心跳、提高血壓,讓我們進入備戰狀態。

相反地,副交感神經則負責在休息、放鬆時調節身體,像是減緩心跳、促進消化,讓我們恢復平靜。

然而,當內外在因素(例如長期壓力、不良生活習慣或疾病)影響時,交感神經變得過度活躍,或者副交感神經無法適時發揮作用,就可能導致自律神經系統失去它原本的平衡。

交感神經:

- 主要在身體處於緊張、活動狀態時活躍,又被稱為「戰鬥或逃跑」反應系統。

- 使瞳孔放大,心跳加快,血壓上升,呼吸加快。

- 使皮膚及內臟血管收縮,冠狀動脈擴張,小支氣管舒張。

- 減弱胃腸蠕動,減少消化腺分泌,膀胱壁肌肉鬆弛。

- 促進腎上腺素和去甲腎上腺素分泌,增加疲乏肌肉的工作能力。

副交感神經:

- 主要在身體處於放鬆、休息狀態時活躍,又被稱為「休息與消化」系統。

- 使瞳孔縮小,心跳減慢,血壓降低,呼吸變慢。

- 增進胃腸活動,促進消化腺分泌,促進大小便排出。

- 保持身體在安靜狀態下的生理平衡。

自律神經失調的症狀表現,你有幾個?

自律神經失調的症狀表現非常多樣,且因人而異,這也是診斷上的一大挑戰。因為自律神經系統遍布全身,調控著呼吸、心跳、消化、排汗、血壓等各式各樣的生理功能,當它失去平衡時,影響範圍也相當廣泛。

有些人可能僅出現輕微的不適,對生活影響不大;但也有不少人受到嚴重症狀所苦,難以正常工作、學習,甚至連日常生活都受到限制。症狀可能時好時壞,反覆出現,也可能在特定情況下(例如壓力大、天氣炎熱、姿勢改變時)變得更明顯。

整體來說,整體來說,自律神經失調的症狀可分為兩大類:心理症狀與生理症狀。此外,為了幫助理解影響範圍,以下提供一份針對身體系統與部位的詳細對照表。但務必注意,每個人的症狀組合不同,且嚴重程度可能存在明顯差異。

自律神經失調症狀:心理方面

- 焦慮、憂鬱、恐慌

- 情緒不穩、易怒

- 記憶力下降、注意力不集中

自律神經失調症狀:生理方面

- 頭部:頭痛、頭暈、失眠

- 眼睛:乾澀、疲勞、視力模糊

- 耳朵:耳鳴、聽力下降

- 口腔:口乾、喉嚨異物感

- 胸腔:心悸、胸悶、呼吸困難

- 四肢:麻痺、冰冷、肌肉痠痛

- 皮膚:發癢、多汗

- 腸胃:食慾不佳、腹脹、便秘、腹瀉

- 泌尿:頻尿、排尿困難

自律神經失調的症狀有哪些?完整對照表解析!

| 系統/部位 | 症狀描述 |

| 心理與神經系統 | 焦慮、憂鬱、恐慌、無明顯原因的煩躁、記憶力下降、注意力不集中、失眠、情緒不穩、易怒、壓力時症狀加劇、頭痛、頭暈(氣候變化時更明顯)、對光反應遲鈍(影響夜間駕駛) |

| 感官系統 | 眼睛:乾澀、疲勞、視力模糊 ; 耳朵:耳鳴、聽力下降 ; 口腔:口乾、喉嚨異物感 |

| 心血管系統 | 心悸、胸悶、心跳忽快忽慢、血壓波動不穩、心絞痛、冠狀動脈供血不足、體能活動時容易疲勞 |

| 呼吸系統 | 呼吸急促、氣短(天氣變化或壓力時加劇)、支氣管平滑肌痙攣導致呼吸困難、鼻塞、胸悶(可能因鼻黏膜擴張所致) |

| 消化系統 | 胃腸蠕動異常(導致食慾下降、腹脹、噁心、嗝氣)、便秘與腹瀉交替、進食後立即有便意、壓力下腸胃不適加劇 |

| 泌尿系統 | 頻尿、尿失禁、排尿困難、壓力大時有尿意但排尿不完全、長期可能導致泌尿道感染 |

| 體溫與汗腺 | 排汗異常(過多或過少)、體溫調節失衡(忽冷忽熱) |

| 肌肉與骨骼 | 四肢不適、麻痺、冰冷、關節疼痛、天氣變化時症狀加重、肌肉痠痛明顯 |

| 生殖泌尿系統 | 男性:勃起功能障礙、早洩、性高潮困難 ; 女性:陰道乾澀、月經不規律 |

| 皮膚、毛髮與指甲 | 皮膚乾燥、發癢、血管擴張、頭髮稀疏、指甲易脆裂 |

自律神經失調的原因

- 原發性:由自律神經失調直接導致

- 繼發性:由其他疾病引起,如糖尿病、帕金森氏症、風濕性關節炎

- 生活壓力:長期壓力、情緒問題

- 不良生活習慣:熬夜、飲食不均衡

- 荷爾蒙變化:女性生理期、產後、更年期

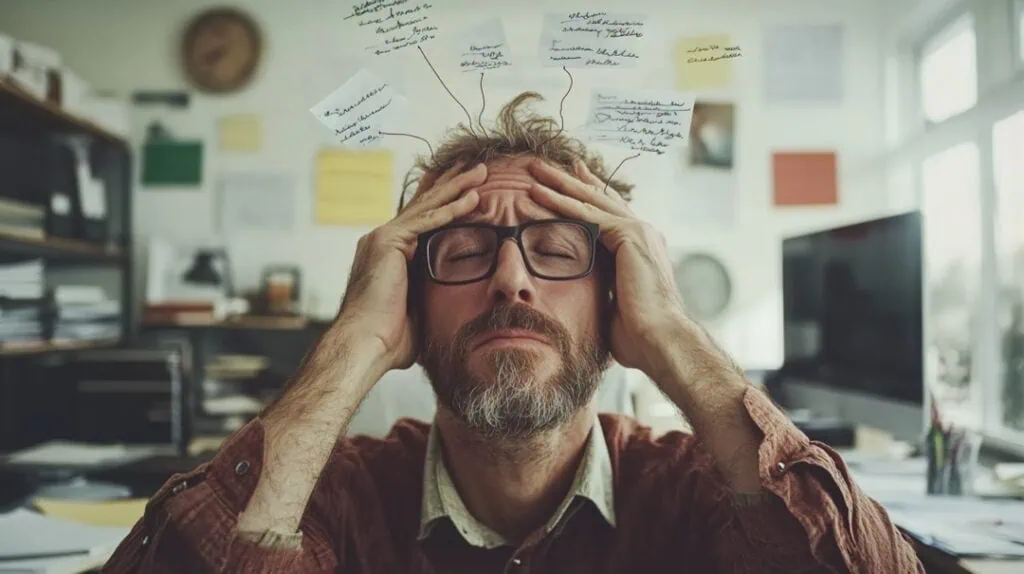

壓力讓你心跳加快?自律神經與情緒的關鍵連結

當我們感到壓力、焦慮或恐懼時,自律神經系統會立即做出反應,導致心跳加速、呼吸急促、肌肉緊繃等生理變化。長期處於這種狀態下,自律神經系統容易過度活化,進而引發失調。

反過來說,自律神經失調也可能影響情緒,使人變得容易焦慮、憂鬱、易怒。有效的壓力管理對於維持自律神經系統的平衡非常重要。透過運動、冥想、放鬆技巧(如4-7-8呼吸法)等方式,我們可以調節情緒、舒緩壓力,進而改善自律神經的功能。

自律神經失調如何診斷?3大方法一次看懂

診斷自律神經失調,通常結合多種方法,從初步的自我檢測到專業的醫療評估與功能檢測,以更全面地了解自身狀況。

方法一:症狀自我檢測量表

基隆醫院的衛教資訊中提供了一份自律神經檢測量表,由日本東邦大學名譽教授筒井末春設計。這份量表列出多項可能症狀,症狀越多,自律神經失調的可能性就越高。

症狀的自我檢測可以提醒自己注意潛在的問題,但無法作為臨床診斷的依據。若勾選的符合項目超過一定數量(例如10項),建議尋求醫療協助,做進一步檢查。

方法二:通過專業醫療評估

如果自我檢測顯示可能有自律神經失調,或是身體持續出現不明原因的不適症狀,應尋求專業醫療評估。可以諮詢以下科別的醫師:

- 身心科/精神科:

身心科或精神科醫師可以提供心理評估,並制定心理治療計畫。許多自律神經失調的患者,實際上存在焦慮或憂鬱的問題,透過身心科的治療,生理症狀通常也能獲得改善。 - 神經科:

如果患者主要感到頭痛、眩暈、失眠等神經方面的症狀,神經內科醫生會進行詳細的神經系統檢查,並提供相應的治療方案。

方法三:自律神經功能檢測

- 心律變異分析(HRV):HRV 是一種非侵入性的檢查,透過量測心跳間隔的微小變化,分析自律神經的活性。HRV可以評估交感神經和副交感神經的平衡狀態、壓力指數和心律變異性等。

- 傾斜床測試:評估姿勢變化對心跳與血壓的影響。

- 流汗測試:檢查異常流汗情況。

- 皮膚神經切片:觀察周邊神經病變狀況。

- 24 小時血壓變化監測:檢查是否有夜間血壓升高的情況。

澄清醫院醫師警告:自律神經失調竟然這麼難診斷?

年輕人常見的自律神經失調:POTS(姿勢性心搏過速症候群)

POTS 多見於 15-40歲,以女性居多。可能與免疫系統異常或病毒感染有關,如 COVID-19 之後有增加趨勢。

常見症狀(症狀持續超過 3 個月)

- 頭暈、頭重腳輕

- 腸胃不適

- 呼吸困難

- 身體顫抖

- 腦霧(記憶力減退、思考遲鈍)

老年人常見的自律神經失調:巴金森氏症

巴金森氏症前期患者可能出現自律神經失調症狀,這些症狀可能在確診前數十年就開始。

早期徵兆

- 長期便秘、腸躁症

- 睡眠障礙(易做惡夢、睡覺時拳打腳踢)

- 情緒焦慮

- 頭暈、走路不穩

糖尿病導致的自律神經病變

糖尿病是 自律神經病變 最常見的原因之一,特別是長期血糖控制不良的患者。

症狀

- 口乾、眼乾

- 腸胃問題(脹氣、消化不良)

- 異常流汗(四肢流汗減少,頭部流汗過多)

- 姿勢性低血壓(站立時血壓下降,平躺時血壓升高)

- 心血管問題(早期血壓調控異常,增加心血管疾病風險)

自律神經失調的治療與改善方法

- 藥物治療:

- 急性期:抗焦慮、抗憂鬱藥物

- 緩解期:逐步調整藥物劑量

- 其他藥物:

- β受體阻斷劑、氟氫可的松、midodrine(調節血壓和心率)

- 止吐藥、抗膽鹼藥(控制腸胃症狀)

- 非藥物治療:

- 生活方式調整:

- 規律作息

- 均衡飲食

- 適度運動

- 增加液體和鹽的攝入

- 避免惡化症狀的誘因

- 維持健康體重

- 心理治療:

- 認知行為療法

- 放鬆技巧:腹式呼吸、冥想

- 迷走神經刺激 (Vagus Nerve Stimulation, VNS)

- 簡介:迷走神經是自律神經系統中最長、分布最廣的神經,刺激迷走神經可以調節自律神經功能。

- 方法:透過非侵入性或侵入性方式刺激迷走神經,例如經皮迷走神經刺激 (tVNS)。

- 應用:研究顯示,VNS 對於改善憂鬱症、焦慮症、癲癇等疾病有潛在效果。

- 生活方式調整:

你的心血管問題,可能跟自律神經有關!

當自律神經失調時,心跳速率、血壓、血管收縮等功能都可能受到影響,進而增加心血管疾病的風險。例如,長期處於交感神經過度活化的狀態,可能導致血壓升高、心律不整,增加動脈硬化、心肌梗塞的風險。此外,自律神經失調也可能影響心臟的自主調節能力,使其無法對身體的需求做出適當的反應。因此,維持自律神經系統的平衡,對於保護心血管健康非常重要。

自律神經失調:中醫觀點與調理

中醫如何看待自律神經失調

雖然中醫沒有「自律神經失調」這個詞,但中醫認為自律神經失調與體內陰陽平衡息息相關。中醫認為,壓力或情緒會干擾人體臟腑的運作,導致身體出現各種不適。相關的概念有「肝鬱氣滯」、「心氣不足」或「肝腎陰虛」等。從臟腑來看,中醫認為自律神經失調與心、肝、脾、腎四個臟腑密切相關。

- 肝:肝主疏泄,與情緒調節相關。情緒積壓容易影響肝氣運行,進而影響身體健康。

- 心:心主神明,與腦部活動有關,心氣不足會影響睡眠和情緒。

- 脾:脾負責身體的營養利用和水液代謝。

- 腎:腎藏精,主骨生髓,與生殖功能相關。

中醫治療自律神經失調的目標是調整臟腑功能,恢復陰陽平衡,從而緩解各種不適症狀。

中醫調理方法

中醫調理自律神經失調,主要透過中藥和針灸等方式.

- 針灸:針灸可以調節神經系統,緩解緊張和壓力,調理氣血、調節陰陽,進而達到緩解自律神經失調症狀的效果. 常用穴位包含內關、神門、三陰交及百會等,可寧心安神。針灸也可用於改善失眠,平衡荷爾蒙及減少壓力。

- 中藥:中醫師會根據個人體質和症狀,開立相應的中藥方劑,進行內服調理。常用的方劑包括:

- 六味地黃丸:用於補肝補腎滋陰瀉火,適合肝腎陰虛者。

- 加味逍遙散:有助於疏肝解鬱,調理脾胃。

- 甘麥大棗湯:可用於滋養心氣,緩解焦慮。

除了以上方劑,中醫還會使用具有鎮定安神作用的藥材,如元參、生地、五味子、酸棗仁等。

改善自律神經失調的營養補充建議

- 有助於調節自律神經的營養素:

- 維生素 B 群

- Omega-3 脂肪酸

- 鎂

- 避免刺激性食物:咖啡因、酒精

壓力大、睡不好?可能是自律神經在作怪!

自律神經與睡眠相互影響。睡眠不足會讓交感神經過度活躍,導致心跳加快、血壓升高,增加焦慮與壓力。同時,副交感神經功能下降,影響身體修復與消化功能,長期可能導致慢性疲勞、自律神經失調及心血管問題。保持規律作息與高品質睡眠,有助於維持自律神經平衡,提升整體健康。

結論:積極調整,自律神經失調不可怕,迎向健康生活

自律神經失調並非無法改善的問題,而是可以透過調整生活習慣、壓力管理、適當治療來逐步恢復平衡。關鍵在於正視身體發出的症狀警訊,積極尋求專業協助,並耐心調整作息與飲食。長期維護身心健康不僅能改善當下的不適,也能預防未來的慢性病風險。

從現在開始,關注自己的身體狀態,做出改變,讓自律神經重新找回穩定,提升生活品質。

參考資料

Autonomic Nervous System Disorders: Symptoms And Treatment