你是否曾在幫助他人時,莫名感到疲憊無力、封閉自己或無端感到害怕?許多人以為創傷來自親身經歷的重大事件;然而,長時間接觸他人的創傷也可能在無形中累積壓力,進而影響自己的身心狀態。

此種現象被稱為替代性創傷,常見於心理師、社工、醫護人員等與受創者工作者者;雖未直接經歷創傷事件,卻因持續接觸受創者的痛苦,而漸漸產生類似創傷的反應,對世界產生悲觀認知。

本篇文章將帶你快速理解替代性創傷的症狀和自我調適方法,幫助你在助人之路上,學會照顧自己和增強心理韌性!

什麼是替代性創傷?

替代性創傷( Vicarious Traumatization )的定義

替代性創傷的概念最早由 McCann 和 Pearlman 於 1990 年提出,其用建構主義自我發展理論( Constructivist Self-development Theory )解釋助人工作者與受害者工作時可能產生的替代性創傷。

如今,替代性創傷泛指間接聽聞他人的創傷時,因為同理、深刻感受其痛苦而出現創傷反應、認知基模及信念的改變。

容易產生替代性創傷者

1. 易接觸受創者/災難現場的人:社工、心理師、心理輔導人員和救難人員等與受難者工作的人,容易因為長期接觸受難者而產生替代性創傷。

2.有創傷經驗的人:受創者(特別是沒有好好處理創傷者)遇到擁有類似創傷經驗的人或看到類似的創傷事件時時,可能投射自己的感受和需求到對方身上,進而產生替代性創傷。

3.長期處於壓力/社會支持不足的人:生活中長期或急性的壓力易造成慢性疲勞,缺乏社會支持則易因缺少調適情緒的對象而難以處理創傷刺激,因而易產生替代性創傷。

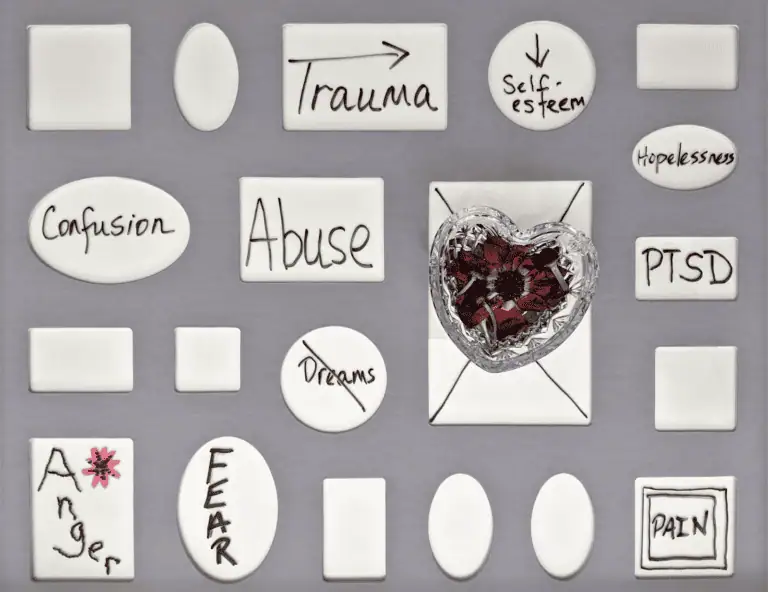

替代性創傷反應

Photo by Олег Мороз on Unsplash

情緒與行為表現:負面情緒與封閉自我

與創傷刺激有關的感受可能一再重複出現,使間接面對創傷刺激者陷入負面情緒(如焦慮憤怒、恐懼無助)、莫名掉淚,食慾、專注力和睡眠品質下降,因而可能使人以使用酒精、投入工作等方式逃避感覺,進而導致對自身需求的敏感度下降、喪失對他人的興趣和與他人互動的動力,封閉自己的親密感受和社交圈。

認知表現:過度警覺

聽聞創傷事件可能使人過度警覺,預測或擔心自己或家人會受害;不易信任他人或懷疑他人的動機,因而導致拒絕外在資源協助或減少和他人的連結。

與性侵受害者工作的助人者則可能過度擔心孩子的安全,進而過度保護孩子或頻作惡夢。

認知表現:失去信心

接觸受創者或創傷事件可能使人對世界感到失望、質疑生命存在的價值與意義;使助人者對自己的判斷或介入失去信心,進而產生自我批評或質疑助人的效果,依賴他人的反應來建立自我認同。

如何面對創傷?

Photo by Ivana Cajina on Unsplash

覺察情緒 & 提升現實感

面對替代性創傷時,隔離情緒的防衛機制往往會被啟動以減緩創傷的衝擊;然而,當痛苦被看見、理解和安慰時,痛的感覺會逐漸削弱,進而能感受到痛苦以外的情緒。

因此,覺察自己所有的情緒和想法,包括對有限的助人能力的沮喪、對倖存的羞愧感和對心理脆弱的無助感,可以提升對創傷事件的現實感,進而處理創傷事件造成的情緒和影響!

尋求社會支持

藉由向同事、家人等社會支持網絡的成員分享工作或創傷事件的內容,並汲取相關的處理經驗,緩解高漲的情緒和壓力,減輕替代性創傷的傷害。

因工作而產生替代性創傷反應者可藉由向上司說明自己的情況並尋求協助,如定期接受督導、請求分擔工作、轉換職位、使用心理諮商資源和參與訓練課程提升專業能力。

自我照顧 & 不給自己太大的復原壓力

出現與創傷有關的重複影像或想法時,試著覺察並接納想法和身體反應;了解自我照顧的重要性,學習在工作之餘照顧自己,維持工作和生活的平衡,才能避免心力耗竭。

可以藉由設定每日一個讓自己放鬆、遠離煩心事的時間,好好滿足身心需求,並利用寫日記、尋求心理諮商師的協助等方式抒發和處理情緒;此外,不給自己太大的復原壓力,放慢步調覺察並訴說情緒,有助重新看待創傷壓力!

面對替代性創傷的方法

| 調適方式 | 具體做法 | 目標 |

| 覺察情緒 | 直面創傷事件對自己的影響 | 接受創傷事件對自己的影響 |

| 尋求社會支持 | 訴說創傷造成的衝擊 | 抒發情緒或尋求實質協助 |

| 自我照顧 | 滿足身心需求和處理情緒 | 重新看待創傷壓力 |

結論:自我照顧才能走地更長遠!

替代性創傷雖然是由間接經歷創傷所產生的負面反應,但其對個人的生活品質與助人工作的效能的影響深遠;而透過覺察自身情緒、尋求社會支持與實踐自我照顧等方式,可以減緩替代性創傷帶來的負面影響。

唯有在照顧他人的同時也善待自己,才能長久地走在助人的道路上,發揮最大的影響力;因此,時刻關照自己的需求,才能從創傷中成長並培養心理韌性!

參考資料

McCann, I. L., & Pearlman, L. A. (1990). Vicarious traumatization: A framework for understanding the psychological effects of working with victims. Journal of traumatic stress, 3(1), 131-149.

Lerias, D., & Byrne, M. K. (2003). Vicarious traumatization: Symptoms and predictors. Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress, 19(3), 129-138.

王昭惠, & 許鶯珠. (2009). 助人者看不見的傷口: 心理助人者替代性創傷形成歷程之初探 (Doctoral dissertation).