相信大家都有過一個經驗:突如其來的發燒,導致所有日常事項,不論是上課上班或是出門旅行,通通都被身體疾病打亂,但身體也是最誠實的,當你不舒服時也只能暫緩所有事項,耐心養病,並透過一些可行的退燒方法讓身體盡快復原,對吧?

也因此這邊文章會告訴你當發燒時該怎麼辦,同時有時候還會產生所謂的「發高燒」或是「小孩發燒」該怎麼辦?接著提供你 9 種退燒方法參考,也會告訴你退燒藥該怎麼吃,再提供一些額外的小知識,像是發燒是否一定要看醫生,以及如何降低發燒的可能性,相信看完這篇文章,一定能夠讓你在碰到身體狀況問題時更臨危不亂!

發燒怎麼辦?

正常體溫是多少?如何判斷自己是否發燒?

一般人的正常體溫通常維持在 36°C 至 37.5°C之間,會因測量部位、時間和個人體質而略有差異,例如腋下的體溫可能略低,而口腔和耳溫會稍高一些,如果體溫超過 37.5°C,便可視為輕微發燒,而超過 38.5°C 以上則屬於高燒。

測量時,建議使用數位溫度計,確保讀數準確,並記得依照測量部位正確操作,如果伴隨頭痛、發冷或全身不適等症狀,則應特別留意是否為發燒引起的其他問題,必要時及早就醫。

發燒後應該怎麼做?

當感到發燒時,首先要確認體溫並保持冷靜,可以採用一些退燒方法並服用醫師建議的退燒藥,如含有對乙酰氨基酚或布洛芬的藥物來降低體溫,並注意用藥間隔時間。

日常照護方面,建議多喝水以避免脫水,保持充足的休息幫助身體恢復,如果體溫持續超過 38.5°C 或出現其他異常症狀如劇烈頭痛、皮膚出疹等,應立即就醫,除此之外,適當時調整環境溫度,穿著透氣的衣物,也能讓身體感到更舒適,加速恢復唷!

(圖片來源:Photo by Edgar Soto on Unsplash)

發高燒怎麼辦?

確認體溫並記錄變化

發高燒時,第一步是使用可靠的溫度計測量體溫,像是前面提到的數位溫度計,記錄數值及測量時間,如果體溫高於 39°C,需特別注意,這可能是感染或其他潛在疾病的徵兆。

建議每 4 至 6 小時測量一次,密切觀察體溫變化,如果發燒持續超過 48 小時或逐漸升高,建議立即就醫,除此之外,也需觀察是否伴隨其他症狀,例如頭痛、噁心或皮膚出疹,以幫助醫生進一步診斷病因。

(圖片來源:Photo by Mufid Majnun on Unsplash)

確認是否有特殊疾病導致

發高燒可能不僅是普通感染引起,也可能是特殊疾病的徵兆,例如肺炎、腸病毒、流感或登革熱等,也有因為牙痛發炎導致發高燒的案例,特別是如果高燒伴隨劇烈頭痛、呼吸困難、皮膚紅疹、肌肉劇痛或其他異常症狀,需特別警惕。

有慢性病或免疫系統疾病的患者,發高燒時更需留意,因為可能是潛在健康問題加重的警訊,如果不確定病因,建議盡快尋求醫生協助,進行血液檢查或影像學檢查,確保針對病因進行正確治療,才能夠確保不會持續惡化。

適當補充水分與休息

發高燒容易導致脫水與能量消耗,因此需多喝溫水或電解質飲料,幫助補充流失的水分與維持電解質平衡,避免喝含咖啡因或過甜的飲品,因這可能加重脫水情況,確保充足的休息也是關鍵,讓免疫系統有足夠時間應對感染,如果症狀嚴重或無法進食,應考慮就醫接受點滴治療,以避免病情進一步惡化。

小孩發燒怎麼辦?

觀察發燒症狀並定時測量體溫

當小孩發燒時,首先要冷靜觀察症狀,包括體溫變化、精神狀態、是否伴隨其他症狀如咳嗽或紅疹等,定時使用耳溫槍、額溫槍或腋溫計測量體溫,記錄數據。

如果體溫未超過 38.5°C,且小孩精神狀況良好,可以暫時觀察並讓小孩多休息和補充水分,然而,如果體溫持續上升至 39°C 以上,或小孩出現嗜睡、不吃不喝等異常狀況,就需要考慮聯絡醫生,避免延誤治療時機。

(圖片來源:Photo by Kelly Sikkema on Unsplash)

正確使用退燒藥並注意劑量

若小孩發燒至 38.5°C 以上,可在醫生建議下使用退燒藥,如前述也提到過的對乙酰氨基酚(Acetaminophen)或布洛芬(Ibuprofen),給藥時需根據小孩的體重計算正確劑量,並遵循藥物說明的間隔時間,避免過量或過頻使用。

同時應避免交替使用多種退燒藥,以免導致劑量錯誤,除此此外,家長應觀察小孩服藥後的退燒效果及有無不良反應,若高燒仍未改善,需盡快帶小孩就醫,尋求專業協助。

9 個退燒方法讓你快速退燒

| 方法 | 說明 |

| 服用適當的退燒藥物 | 服用對乙酰氨基酚或布洛芬,遵循醫師或藥品說明指示,不過量服用 |

| 補充足夠的水分 | 多喝水、電解質飲品或淡湯,避免脫水,加速身體代謝退燒 |

| 進行物理降溫 | 溫水擦拭身體、濕毛巾敷額頭、腋下等部位,避免使用冰水或酒精擦拭 |

| 穿著輕便且透氣的衣物 | 選擇輕薄、透氣的衣物,避免穿太厚,幫助身體散熱 |

| 充足的休息與睡眠 | 減少體力消耗,確保良好的睡眠環境,幫助身體恢復 |

| 吃清淡且易消化的食物 | 選擇粥、湯、蔬果等清淡食物,避免辛辣油膩,減輕腸胃負擔 |

| 適當使用冷敷袋或退燒貼 | 將冷敷袋或退燒貼敷在額頭或頸部,輕鬆降溫不刺激皮膚 |

| 避免過度吹冷氣或電風扇 | 冷氣設定在26-28°C,避免冷風直吹,防止影響體溫調節 |

| 確認是否有特殊疾病導致發燒 | 若高燒持續或伴隨異常症狀,應儘速就醫,避免延誤治療 |

退燒方法一:服用適當的退燒藥物

最常用的退燒藥物是對乙酰氨基酚(Acetaminophen)和布洛芬(Ibuprofen),這些藥物可有效降低體溫,緩解身體不適,在服用時,應按照說明書或醫師指示,根據年齡和體重計算適當劑量,並注意服藥間隔時間。

如果退燒藥物無法緩解高燒,或發生過敏反應,應立即停止服用並就醫,切勿自行增加劑量或頻率,以免引發副作用,如肝損傷或腸胃不適等等。

退燒方法二:補充足夠的水分

發燒會導致身體流失大量水分,因此補充水分至關重要,建議多喝溫水或電解質飲品,以維持體液平衡,若感覺胃口不好,也可以嘗試果汁或清淡的食物補充營養,水分的攝入不僅能避免脫水,還能幫助身體排除毒素,加速退燒,也要注意不要喝過冷的飲品,以免刺激腸胃。

(圖片來源:Photo by engin akyurt on Unsplash)

退燒方法三:進行物理降溫

物理降溫是一種安全有效的退燒方法,可以通過使用濕毛巾敷在額頭、頸部或腋下來幫助降溫,也可以用溫水擦拭四肢,促進血液循環,幫助散熱,但要避免使用冰水或酒精擦拭,因為這可能引起血管收縮或皮膚刺激,影響降溫效果,坊間流傳的冰塊放在塑膠袋直接降溫同樣也不建議。

退燒方法四:穿著輕便且透氣的衣物

發燒時身體需要散熱,因此應選擇輕薄、吸汗、透氣的衣物,避免穿著過厚或蓋過多的毯子,這樣可以減少體內熱量的積累,幫助快速退燒,如果會覺得冷,可以適度添加毯子,但應隨時根據體溫變化調整,大家應該都有個經驗是,當身體熱氣散發出去或是出出汗以後,身體會舒服一點。

退燒方法五:充足的休息與睡眠

休息和睡眠是退燒的重要環節,因為它能幫助身體集中能量對抗感染,發燒時應避免進行劇烈運動,減少體力消耗,讓身體有更多時間修復,睡眠環境也應保持安靜、通風良好,室溫維持在舒適的範圍內,幫助降溫和恢復,如果因為相當不舒服而睡不著,建議可以服用醫生建議的藥物可能會相對好入睡。

退燒方法六:吃清淡且易消化的食物

發燒期間,消化系統的功能會減弱,因此應選擇清淡、易消化的食物,例如粥、湯或水果,避免辛辣、油膩和難以消化的食物,因為這些會加重腸胃負擔,適量攝取富含維生素 C 的水果,如柳橙和草莓等等,能幫助增強免疫力,如果沒胃口也還是建議做適量補充,身體有能量才能夠加速復原速度。

退燒方法七:適當使用冷敷袋或退燒貼

冷敷袋或退燒貼是一種方便的降溫工具,可以將其放置在額頭或頸部,以幫助降低體溫,這些產品通常採用溫和的物理降溫原理,不會對皮膚造成刺激,冷敷袋在使用前需確認溫度適中,避免過冷而導致不適,如果太冷建議可以多墊一層毛巾之類,讓身體接觸感覺舒適一些。

退燒方法八:避免過度吹冷氣或電風扇

發燒時,雖然室內保持涼爽很重要,但過度吹冷氣或電風扇可能讓體溫調節變得困難,應將冷氣溫度調節到舒適範圍(約 26 – 28°C),並避免讓冷風直吹身體,如果使用電風扇,應選擇低速並避免長時間直接吹風,如果室內溫度已經沒什麼問題,建議讓環境通風即可,也確保不會因為患者本人的病毒而讓該空氣持續堆積在室內。

退燒方法九:確認是否有特殊疾病導致發燒

若高燒持續不退,或伴隨異常症狀如皮疹、呼吸困難、劇烈頭痛等,應警惕是否有潛在的特殊疾病,如腸胃炎、流感或肺炎,此時應儘快就醫進行專業診斷,並根據醫囑接受治療,避免延誤病情或導致併發症,有時候在做完某些手術後也可能會因為術後發炎導致發燒,也建議盡快就醫,以免延誤病情。

退燒藥多久吃一次

退燒藥建議服用間隔

一般來說,退燒藥的服用間隔需依據藥品種類與劑量來決定,最常見的退燒藥包含對乙醯氨酚(如普拿疼)與布洛芬(如愛德、必理痛),對乙酰氨基酚通常每 4 至 6 小時可服用一次,而布洛芬則建議每 6 至 8 小時服用一次。

然而,若發燒症狀沒有緩解,也不建議超過一天的最大劑量,兒童與老人使用退燒藥時,應遵從醫師或藥師建議,確保安全,若發燒超過 3 天或伴隨其他嚴重症狀,應立即就醫,以免延誤治療時機。

不同種退燒藥可以交替或同時使用嗎?

在部分情況下,醫師可能會建議交替使用前述提到的對乙酰氨基酚與布洛芬,以提高退燒效果,特別是高燒不退或症狀較嚴重時,例如,可在服用對乙酰氨基酚 4 小時後,再服用布洛芬,但這種方法應諮詢專業醫師或藥師後再執行,以免過量或增加副作用風險。

此外,不建議同時服用兩種退燒藥,因為這可能會對肝腎功能造成額外負擔,若發燒持續不退,應關注其他病症可能性,即時就醫治療。

(圖片來源:Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash)

發燒一定要看醫生嗎?

什麼情況下應該看醫生?

雖然大多數發燒可以透過基本的退燒方法自行緩解,但某些情況下仍需儘早就醫,像是發燒超過 3 天仍未退燒、體溫高於 39.5°C、出現持續頭痛、劇烈嘔吐、皮膚出現紅疹、或伴隨呼吸困難等症狀,這些可能是更嚴重感染或疾病的警訊。

除此之外,嬰幼兒(3 個月以下)若體溫超過 38°C,應立即就醫,避免因免疫系統尚未發展完全而導致併發症,對於年長者或有慢性疾病者,如心臟病、糖尿病、免疫系統低下者,發燒時也應格外注意,並適時尋求醫療協助,這也是為什麼在醫院或診所時,醫生常會詢問有沒有慢性疾病等等,這是為了確保用藥或治療的判斷可以更恰當。

(圖片來源:Photo by Usman Yousaf on Unsplash)

什麼情況可以先在家照護?

若發燒未達 38.5°C,且沒有明顯不適,通常可以先採取基本的退燒方法來緩解,例如適當休息、補充水分、使用溫水擦拭身體降溫,或在必要時服用退燒藥。

不過觀察身體狀況仍然很重要,若體溫逐步下降且症狀緩解,多半可以透過居家護理恢復健康,然而,如果發燒期間症狀惡化,例如出現極度疲倦、意識混亂、持續腹瀉或其他異常情況,就應該停止自行處理,並盡快就醫,以免延誤治療時機。

常見的退燒迷思

發燒一定要馬上退燒嗎?

許多人認為發燒是一種危險狀態,應該立刻使用退燒方法來降溫,甚至馬上服用退燒藥,但其實,發燒本身是身體「對抗感染的自然機制」,適度的體溫上升能幫助免疫系統更有效對抗病毒或細菌。

因此,如果體溫在 38.5°C 以下,且沒有明顯不適,通常不需要急著降溫,而是應該多休息、補充水分,讓身體自然調節,不過,如果發燒已經影響到日常活動,或體溫超過 39°C,這時才建議使用適當的退燒方法來降低體溫,避免過度不適或影響身體機能。

退燒時可以喝冰水或吹冷氣嗎?

許多人認為吹冷氣會讓病情加重,但其實這是錯誤的迷思,適當使用冷氣或風扇,保持室內通風和舒適的溫度(約 25-27°C),反而有助於身體散熱,讓退燒更順利,但要注意溫度不可過低。

除此之外,適量飲用涼水可以幫助補充因發燒而流失的水分,避免脫水,但需要注意的是,不要直接用冰塊敷額頭或喝過冰的水,因為過度的冷刺激可能會導致血管收縮,讓體內熱量無法順利散發,反而延長發燒時間,因此,在選擇退燒方法時,應以溫和降溫為主,避免極端溫度對身體造成額外負擔。

(圖片來源:Photo by abillion on Unsplash)

日常保養做起,降低發燒可能

增強免疫力

想要減少發燒的發生,提升免疫力是關鍵,免疫系統強壯時,能夠更有效抵禦病毒與細菌的侵襲,降低生病機率,均衡飲食是維持免疫系統健康的重要基礎,應攝取足夠的蛋白質、維生素 C、維生素 D 和鋅,這些營養素有助於提升身體的防禦能力。

除此之外,規律運動能促進血液循環,幫助白血球更快地對抗外來病原,充足睡眠則能讓免疫細胞正常運作,減少身體發炎反應,如果已經出現感冒或發燒跡象,可以搭配合適的退燒方法來幫助身體恢復,避免發燒狀況惡化。

(圖片來源:Photo by bruce mars on Unsplash)

保持良好衛生習慣,減少感染機率

日常生活中,許多病毒和細菌會透過手部接觸、飛沫傳播,因此養成良好的衛生習慣能有效降低感染風險,勤洗手是最簡單卻最有效的方式,特別是在外出回家、吃飯前後或接觸公共物品後,使用肥皂與清水徹底清潔手部,可大幅減少病原體的入侵機會。

除此之外,佩戴口罩能有效阻擋病毒傳播,特別是在流感或傳染病流行期間,避免共用餐具、定期清潔手機等高接觸物品,也能進一步降低感染的可能性,如果不幸發燒,應採取合適的退燒方法來舒緩症狀,並減少與他人接觸,以免傳染疾病。

正確退燒方法和良好保養,讓身體更快恢復

提醒所有忙碌於日常的你,身體的健康永遠要擺在第一位,有句話說:「健康才是最大的財富」,因為當沒有了健康,即使有其他的東西你也無從享受或體驗,希望透過這邊文章提到的發燒相關知識能夠幫助你未來更從容應對,特別是 9 種快速退燒的方法、退燒藥的使用方式以及日常可以如何保養等等。

發燒雖然讓人不適,但只要掌握正確的退燒方法,大多數情況下都能穩定復原,不需要太過擔心,也可以換個角度想,發燒是給自己在忙碌的生活中慢下來的一個機會,在這段時間內,好好休息、補充足夠的水分與營養,不僅能幫助身體更快恢復,還能讓自己調整步調,重新審視健康狀況與未來生活的注意事項唷!

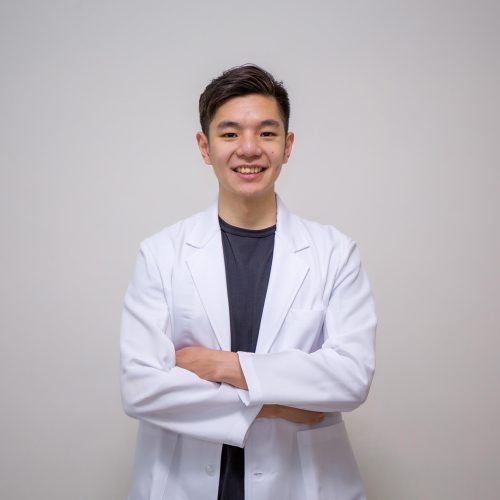

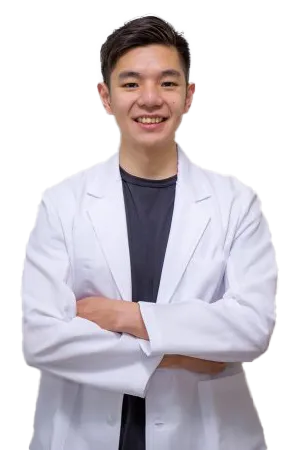

小花藥師

發燒其實是身體跟病毒或細菌打仗的自然反應,當感覺到體溫上升時,就代表身體在提醒你要好好照顧自己。這時候記得先量體溫,再依醫師指示服用退燒藥(像是乙醯胺酚或布洛芬),同時多喝水、適時休息、穿著透氣輕便的衣服,還可以用溫水擦拭或冷敷來幫助降溫。

如果發燒持續或伴隨頭痛、皮疹等狀況,就要趕快去看醫生哦!日常多吃清淡、易消化的食物,保持均衡營養和好衛生,能提升免疫力、預防生病。藥物和生活調整雙管齊下,才能讓身體快快恢復,保持健康!